साल 1952 की बात है. देश की आजादी के 5 साल बाद 27 मार्च 1952 को देश में पहली बार लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए.

इस वक्त दिल्ली में विधानसभा की 48 सीटों के लिए कांग्रेस, जनसंघ, किसान मजदूर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने अपने उम्मीदवार उतारे.

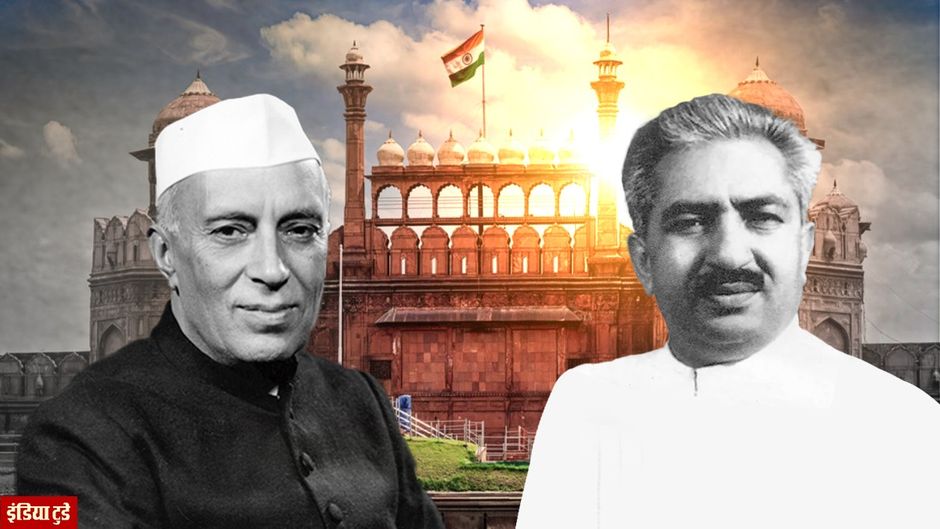

कांग्रेस को 48 में से 37 सीटों पर जीत मिली. मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सुशीला नायर का नाम सबसे आगे था. हालांकि, नेहरू के समर्थन से 17 मार्च 1952 को चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने.

'द पैट्रियट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दिल्ली की स्वायत्ता के लिए सीएम ब्रह्म प्रकाश यादव उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत से टकरा गए.

एक ओर ब्रह्म प्रकाश दिल्ली शहर के लिए और ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे थे, वहीं नेहरू इसके खिलाफ थे. टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि 12 फरवरी 1955 को चौधरी ब्रह्म प्रकाश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.

सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद एक रोज चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, “दिल्ली में मैं काफी अच्छे से सरकार चला रहा था पर नेहरू जी और पंत जी ने मुझे मुख्यमंत्री के पद से इसलिए हटा दिया था क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के लिए अधिक शक्तियों की मांग करने लगा था. आप बताओ कि क्या मैं कोई अपराध कर रहा था?”

दिल्ली की स्वायत्ता की ये लड़ाई अब भी जारी है. 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले जानते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी कैसे बनी और कैसे दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ….

आजादी से पहले: जब अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला लिया

साल 1857, देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाही विद्रोह भड़क गया. 10 मई को मेरठ की छावनी से शुरू होने वाला यह विद्रोह देखते ही देखते देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया.

इस विद्रोह की वजह से पहली बार अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि भारत जैसे बड़े देश पर पूर्वी कोने यानी कलकत्ता (अब कोलकाता) से शासन करना संभव नहीं है. हालांकि, इस विद्रोह से करीब 100 साल पहले ही एक अंग्रेज अधिकारी ने कलकत्ता के बजाय दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था.

1773 से 1785 के बीच बंगाल के गवर्नर-जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1752 में ही इस संबंध में ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने भारत पर कलकत्ता से शासन करने में हो रही परेशानियों का जिक्र किया था.

सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत के सचिव सर स्टैफोर्ड नॉर्थकोट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया. इस समिति ने बंगाल को पूर्ण गवर्नरशिप देने के साथ ही साथ देश की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली को बनाने का सुझाव दिया.

1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया. इसके बाद बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया. इस आंदोलन के बहाने अंग्रेजों ने दिल्ली को देश की नई राजधानी बनाने का फैसला किया. आखिरकार 12 दिसंबर, 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली देश की राजधानी बनाने का ऐलान किया.

आजादी के ठीक बाद: राजधानी बनते ही बदलने लगी दिल्ली

नई दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसर सुओरो डी जोर्डर ने एक लेख ‘नई दिल्ली: इंपीरियल कैपिटल टू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी (2006)’ में लिखा-

“देश के सेंटर में होने और बेहतर कनेक्टिविटी होने की वजह से अंग्रेजों ने दिल्ली को चुना था. इतना ही नहीं यह औपनिवेशिक शासकों के दिमाग में एक प्रतीकात्मक मूल्य भी रखती थी.जैसा कि पुरानी कहावत है- जो दिल्ली पर शासन करता है, वह भारत पर शासन करता है.”

इसके अलावा अंग्रेजों को लगता था कि दिल्ली से शासन करने पर मुसलमानों को संतुष्ट रखा जा सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से पठानों और मुगलों के सत्ता का केंद्र था. 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान पंजाब के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था. इसी वजह से अंग्रेजों ने उपहार में दिल्ली पंजाब के राजा को सौंप दिया था.

दिल्ली के सबसे पुराने तीन कॉलेज सेंट स्टीफंस (1881 में स्थापित), हिंदू (1899 में स्थापित) और रामजस (1917 में स्थापित) लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय का हिस्सा थे. दिल्ली को राजधानी बनाए जाने के बाद एक बड़े शैक्षणिक संस्थान की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई.

दिल्ली के काम-काज के लिए एक नगर समिति होती थी. इसके पास नई दिल्ली बनाने के लिए पैसे की कमी थी. इस कमी को दूर करने के लिए पंजाब के राजा और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बैठक हुई.

इतिहासकार नारायणी गुप्ता ने अपनी किताब ‘दिल्ली बिटवीन टू एम्पायर्स’ में लिखा है- पंजाब के गवर्नर रहे मैल्कम हैली का मानना था कि दिल्ली नगर पालिका से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह राजधानी शहर के निर्माण के लिए खुद खर्चा उठा पाएगी. दिल्ली को बदलने की मांग लोगों की नहीं बल्कि सरकार की है. ऐसे में सरकार अतिरिक्त पैसा दे.

इसके बाद दिल्ली को चलाने के लिए मुख्य आयुक्त के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई. सिविल लाइंस और उसके उत्तर में 500 एकड़ जमीन को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के रूप में नोटिफाई किया गया. दिल्ली में वायसराय के रहने के लिए एक लॉज बनाया गया था. अभी इस लॉज का इस्तेमाल दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यालय के रूप में होता है.

इसके अलावा अलीपुर रोड पर एक सचिवालय और कमांडर-इन-चीफ के लिए एक अस्थायी कार्यालय भी बनाया गया था. बाद में इसे 1930 में ध्वस्त किया जाना था, लेकिन 1932 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज को बेच दिया गया.

1950 का दशक: जब दिल्ली की स्वयत्ता के लिए आंबेडकर से भिड़े देशबंधु गुप्ता

देश की आजादी के बाद से ही दिल्ली प्रशासन और केंद्र के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था. आजादी के बाद दिल्ली में राजनीति करने वाले ज्यादातर दलों ने समय-समय पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की.

जुलाई 1947 की शुरुआत में पट्टाभि सीतारमैया समिति ने दिल्ली सरकार को ज्यादा ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने की सलाह दी. इस समिति ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किए जाने की जरूरत है. जहां तक दिल्ली पर शासन का सवाल है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक निर्वाचित विधायिका द्वारा शासित किया जाना चाहिए.

हालांकि, बीआर आंबेडकर ने सीतारमैया समिति की सिफारिशों का विरोध किया. जवाहरलाल नेहरू ने भी दिल्ली में स्वतंत्र सरकार को कामकाज में छूट दिए जाने का विरोध किया. उनका कहना था कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी स्थिति स्थिर नहीं है.

ORF फेलो प्रोफेसर निरंजन साहू ने अपने लेख- ‘स्टेटहुड फॉर दिल्ली: चेसिंग ए चिमेरा’ में लिखते हैं कि दिल्ली के मामले में आंबेडकर के साथ सबसे बड़ा टकराव देशबंधु गुप्ता का हुआ था. गुप्ता दिल्ली की ओर से संविधान सभा में प्रतिनिधि थे. उन्होंने कहा- "मैं अपने योग्य मित्र आंबेडकर से पूछता हूं कि उनकी चौकस निगाह अल्पसंख्यकों से संबंधित छोटी से छोटी बात को भी तुरंत पकड़ लेती हैं. फिर दिल्ली जैसे इस छोटे से प्रांत का दावा उनकी नजर से कैसे बच गया? उन्हें दिल्ली के बारे में कुछ विचार करना चाहिए था, कम से कम इसे अल्पसंख्यकों के प्रांत के रूप में तो देखना चाहिए था.”

आखिर में दिल्ली को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासित किया जाना तय हुआ. हालांकि, विरोध बढ़ने पर 1951 में पार्ट सी स्टेट्स एक्ट के तहत दिल्ली शहर में विधानसभा के गठन की अनुमति दी गई. सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और नगर पालिका जैसे विषयों को केंद्र सरकार के पास छोड़ दिया गया. बाकी पर शासन का अधिकार दिल्ली सरकार को सौंपा गया. 1952 में दिल्ली को पहला मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव के रूप में मिला.

1960 का दशक: जब दिल्ली में विधानसभा खत्म कर एक नगर निगम बनाने का फैसला हुआ

1953 में दिल्ली के सीएम और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा था. इस बीच 1953 में राज्यों के निर्माण की जांच करने के लिए राज्य पुनर्गठन समिति बनाई गई. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोहरे सरकार के जरिए शासन किए जाने से दिल्ली की स्थिति खराब हुई है और प्रशासनिक काम-काज में भी गिरावट आई है.

इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए सांसद सांसद सुचेता कृपलानी ने कहा, "दिल्ली अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था खोने जा रही है, हम राज्य का दर्जा खोने जा रहे हैं. हमारे लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाएगा. इसलिए, मुझे लगता है कि दिल्ली के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है."

इन विरोध को नजरअंदाज कर पंडित नेहरू की सरकार ने 1957 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम पास किया, जिसमें दिल्ली वासियों के वोट के जरिए दिल्ली में एक नगर निगम का चुनाव करने की व्यवस्था की गई.

केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली के नेताओं का विरोध कम नहीं हुआ. आखिर में सरकार ने 1960 के दशक में 56 निर्वाचित और 5 मनोनित सदस्यों के जरिए लोगों की भागेदारी तय करने के लिए दिल्ली को नगर निगम के बजाय महानगर परिषद बनाने का फैसला किया गया.

जनसंघ के सत्ता में आते ही तेज हुई दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग

1970 के दशक में जनसंघ कांग्रेस के एक मजबूत राजनीतिक विरोधी के रूप में उभरी. इसके बाद जनसंघ के नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की. 1977 में महानगर परिषद का नेतृत्व कर रही जनसंघ ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई. चौथी महानगर परिषद का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने भी दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए चार प्रस्ताव पेश किए थे.

1980 के दशक के आखिर तक दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाए जाने की मांग काफी तेजी से उठने लगी. विपक्ष के सदस्य लगभग हर दिन संसद में विधानसभा के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे थे. इनमें सबसे मुखर BJP के नेता मदन लाल खुराना थे. खुराना की राज्य के दर्जे के लिए राजनीतिक रैली इतनी जोरदार थी कि उन्हें ' दिल्ली का शेर ' की उपाधि दी गई.

1987 में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं इस बात को लेकर पूर्व जज आरएस सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग बनाया गया. इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दो मुख्य बातें कही…

1. केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता है.

2. शहर के लोगों को भी अपने दैनिक जीवन के मामलों को देखने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय बनाने की जरूरत है.

इस तरह से इस आयोग ने दिल्ली में दोबारा से एक विधान सभा की बहाली की सिफारिश की थी. इनकी सिफारिश के आधार पर 1991 में संविधान में 69वें संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया. साथ ही दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ. सबसे चौकाने वाली बात ये थी कि कभी दिल्ली को राज्य बनाने की बात कहने वाली कांग्रेस ने अचानक राजनीतिक यू-टर्न ले लिया और एक बार फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया.

1993 में करीब 4 दशक बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ. इसमें भाजपा ने 49 सीटों पर जीत हासिल की. मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने. लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. उनके बाद साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया. लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया. फिर उनकी जगह सुषमा स्वराज ने ली. उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिले हैं.

1993 के बाद से लगातार दिल्ली के स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग उठती रहती है. अभी भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही है.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है?

आम आदमी पार्टी के तिमारपुर से पूर्व विधायक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरीश खन्ना बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहते हैं, “दिल्ली की स्थिति विशेष तो है. यहां पर विदेशी दूतावास और उच्चायोग भी हैं. इसलिए इसे दिल्ली सरकार को पूरी तरह से नहीं सौंपा जा सकता. पर केंद्र सरकार को भी उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तेक्षप बंद करने होंगे.”

इसके आगे वे कहते हैं, “ना तो केंद्र सरकार को सारी शक्तियां दी जा सकती और ना ही दिल्ली सरकार को. अगर ये हुआ तो इनके निरंकुश होने की आशंका रहेगी. इसलिए कोई बीच का रस्ता निकालना होगा ताकि दिल्ली में विकास कार्य होते रहेंगे. फिलहाल तो हालत बहुत चिंताजनक है. इस कारण दिल्ली की जनता को कष्ट हो रहा है.”

दिल्ली विधानसभा से जुड़ी इंडिया टुडे की ये रिसर्च स्टोरी भी पढ़ें...

1. क्या शराब घोटाले के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे केजरीवाल; किन 5 रणनीतियों से BJP को दे रहे कड़ी टक्कर?

2. दिल्ली में ममता, अखिलेश का केजरीवाल को समर्थन; विपक्षी दलों के कांग्रेस विरोध की क्या है वजह?

फरवरी की 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और सपा ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है. तृणमूल कांग्रेस से मिले समर्थन के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल साइट एक्स पर कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूं. हमारे अच्छे और बुरे समय में हमेशा हमारा साथ देने और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दीदी.” पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

3. केजरीवाल ने क्यों दी अपने नाम की गारंटी; दिल्ली चुनाव जीतने के लिए तय किए कौन से 5 मुद्दे?

फरवरी की 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले 12 जनवरी को दिल्ली की झुग्गी बस्तियों से प्रेस कांफ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार कर दिया है. अब जल्द ही केजरीवाल एक चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं. इसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) पहले की तरह मुफ्त योजनाओं को जारी रखने की नीति अपना सकती है. पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें