—अरुण पुरी

भारत में 2030 तक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में काफी चर्चा है. यह जायज महत्वाकांक्षा है जिसके लिए देश को पूरे दमखम से काम करना चाहिए. इसके अलावा, दूसरी वजहों से भी तय होता है कि किसी देश को विकसित देश माना जाए या नहीं: उच्च मानव विकास सूचकांक, जिसके दायरे में शिक्षा और स्वास्थ्य आते हैं, और विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो जिंदगी जीने और कारोबार करने दोनों को आसान बनाता है.

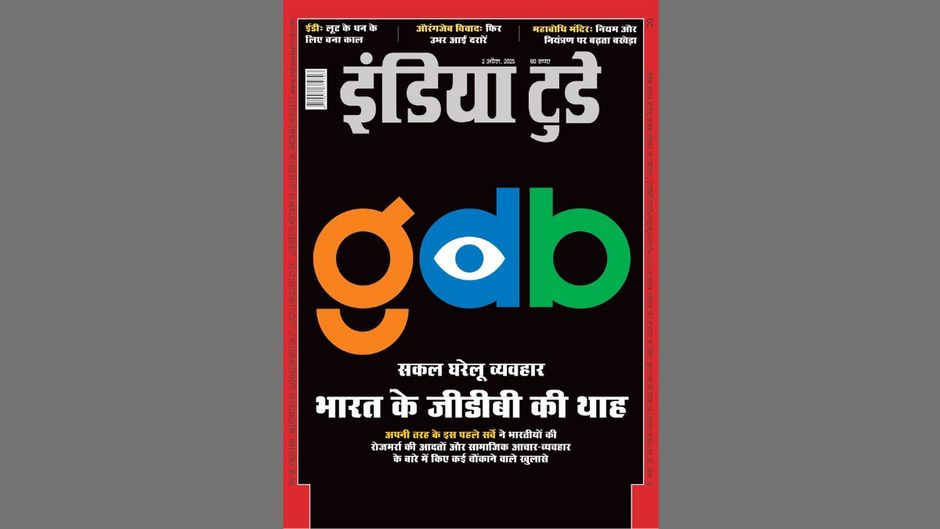

मगर सचार्ई की एक और परत है जिसे ये दोनों कसौटियां पकड़ नहीं पातीं. इस हफ्ते हम देश की प्रगति को मापने के लिए जीडीपी से आगे एक और तरीके को पेश कर रहे हैं. इसे हमने सकल घरेलू व्यवहार (जीडीबी) कहा है. इसे समाज की 'सॉफ्टवेयर' परत जानिए जो ठोस भौतिक वजहों के साथ संवाद करती है: ऐसी नाभि नाल जो जीडीपी को जीडीबी से बांधती है.

ये ऐसे पहलू हैं जिन्हें मापना कठिन लेकिन अनुभव करना आसान है. फर्क साफ हैं. विकसित दुनिया के सुव्यवस्थित शहरी दृश्य शानदार इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाहरी ढांचे पर टिके होते हैं जो सभी के लिए जिंदगी की संभावनाएं बढ़ा देता है. लेकिन वे आंतरिक अनुशासन के एक अदृश्य ढांचे की बदौलत भी हैं. उनकी सार्वजनिक जगहों को मशीनें ही साफ-सुथरा नहीं रखतीं, उनके भीतर गहराई से समाई संवेदना और समानुभूति की संस्कृति भी यह काम करती है, जिसमें हर कोई हाथ बंटाता है. अनुशासित ढंग से लेन में गाड़ी चलाने के बीज उनके मन में उपजते हैं.

भारत में इस 'सभ्य गुण' की गैर-मौजूदगी इतनी जानी-मानी है कि इसे अक्सर हमारा स्वभाव ही मान लिया जाता है. हमें लगा कि विकास के विचार को ऐसे अदृश्य संकेतकों से समृद्ध किया जा सकता है जिनके ठोस आर्थिक प्रभाव होते हैं. सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को लीजिए. या स्त्री-पुरुष भेदभाव, जातीयता, जाति, धर्म या भाषा को लेकर मानसिक खुलेपन को. जाहिर है, ये आजीविकाओं को सहारा देते हैं और बेरोकटोक आर्थिक साझेदारी को बढ़ाते हैं. लापरवाही से कूड़ा-कचरा फेंकना बंद करने या महिलाओं की सुरक्षा तय करने के सीधे फायदे हैं: इससे हमारे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा और ज्यादा विदेशी सैलानी आकर्षित होंगे.

इसलिए हमने सोचा कि जिस भारतीय यथार्थ को हम अपने अनुभव से जानते हैं, क्यों न उसके पहलुओं को मापने का बैरोमीटर बनाया जाए. मैनेजमेंट का जाना-माना मंत्र है: कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले उसे मापिए. इस हफ्ते की आवरण कथा ऐसा ही करने की कोशिश है.

हम पहला इंडिया टुडे जीडीबी (सकल घरेलू व्यवहार) जनमत सर्वेक्षण पेश कर रहे हैं, जो डेटा एनालिटिक्स फर्म हाउ इंडिया लिव्ज के साथ मिलकर किया गया है. इक्कीस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले 9,188 लोगों से बातचीत करके किए गए इस सर्वेक्षण में हमने चार पहलुओं पर रवैयों की थाह लेने की कोशिश की. ये चार पहलू हैं: नागरिक शिष्टाचार, सार्वजनिक सुरक्षा, स्त्री-पुरुष नजरिया और विविधता तथा भेदभाव. नतीजे हमेशा रहस्योद्घाटक होते हैं.

कई बार ऐसे सर्वे में लोग सामाजिक रूप से उपयुक्त व्यवहार जाहिर करते हैं, लेकिन करते उल्टा हैं. मसलन, सर्वे के मुताबिक, 85 फीसद लोग बिना टिकट यात्रा को नामंजूर करते हैं. लेकिन भारतीय रेलवे के आंकड़ों से मिलान करने पर यह सही नहीं ठहरता: 2023-24 में बिना टिकट यात्रा के 3.6 करोड़ मामले दर्ज हुए, जिससे 2,231.74 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में मिले.

इसी तरह 88 फीसद का कहना है कि गंभीर दुर्घटना दिखने पर वे उसकी सूचना देंगे, लेकिन आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 50 फीसद मौतें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण होती हैं. यह 'सूचना देने में संकोच' शायद कानूनी व्यवस्था में भरोसा न होने से आता है. इन विरोधाभासों के बावजूद क्षेत्रीय रवैयों में भिन्नताओं पर हमें दिलचस्प जानकारियां मिलती हैं.

तिस पर मायूस करने वाली बातें भी हैं: 61 फीसद भारतीय रिश्वत देने को तैयार हैं; 94 फीसद के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है. इसी तरह 52 फीसद को टैक्स से बचने के लिए संपत्ति पर नकद लेन-देन से गुरेज नहीं. भ्रष्टाचार के आगे यह सामूहिक आत्मसमर्पण व्यवस्था पर भी कटाक्ष है. स्त्री-पुरुष मामले को परंपरा ने थाम रखा है: 67 फीसद लोग लड़कियों के माता-पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने का विरोध करते हैं, और 69 फीसद सोचते हैं कि घर के अहम मामलों में आखिरी फैसला पुरुष का ही होना चाहिए.

अंतरधार्मिक और अंतर-जाति विवाहों को क्रमश: 61 फीसद और 56 फीसद की ऊंची वीटो दर मिली. केवल 55 फीसद निश्चित खानपान पर आवासीय सोसाइटियों के निषेधों का विरोध करते हैं. खुशी की बात यह कि 70 फीसद पड़ोस में धार्मिक' विविधता का स्वागत करते हैं. रवैयों में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नताओं से मानव विकास सूचकांकों और जीडीबी के बीच वैश्विक सहसंबंधों की तस्दीक होती है, जैसा कि उत्तरी राज्यों के मुकाबले केरल और तमिलनाडु के प्रगतिशील जवाबों से पता चलता है.

चार मेहमान स्तंभकार ज्ञानवर्धक तरीकों से आंकड़ों की व्याख्या कर रहे हैं. समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता बता रहे हैं कि ''ज्यादा लोगों को पता है कि सही नागरिक व्यवहार क्या है लेकिन वे उसका पालन नहीं करते.'' कथनी और करनी के बीच वे कानून के प्रवर्तन की गुंजाइश देखते हैं. गुवाहाटी में रहने वाली प्रोफेसर और जेंडर एक्टिविस्ट राखी कलिता मोरल स्त्री-पुरुष मुद्दों पर ''शहरी और ग्रामीण भारत में तकरीबन आम राय'' देखकर चकित हैं, जिसमें 8.5 फीसद लोग अभी भी पत्नी को पीटना ''हुक्म न मानने की जायज सजा'' मानते हैं.

सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रविंदर कौर विविधता के मामले में 'चौतरफा रूढ़िवाद' देख रही हैं. उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ऐसी पंक्ति छोड़ जाते हैं जो विदेशी सैलानियों के लिए हमारा ध्येय वाक्य बन जानी चाहिए, ''सुरक्षा महज खतरे की गैर-मौजूदगी नहीं, बल्कि विश्वास की मौजूदगी है.''

इसका मकसद समाज को आईना दिखाना है, जो मीडिया की भूमिका भी है. कोई सर्वे अचूक नहीं होता, उम्मीद है कि यह सार्वजनिक विमर्श को उकसाएगा. शिक्षा कुंजी है: नागरिक चेतना सीखी और सिखाई जा सकती है. नियम-कायदे लागू करना भी अहम है. हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो जीडीबी पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना हम जीडीपी पर देते हैं.

— अरुण पुरी, प्रधान संपादक और चेयरमैन (इंडिया टुडे समूह).