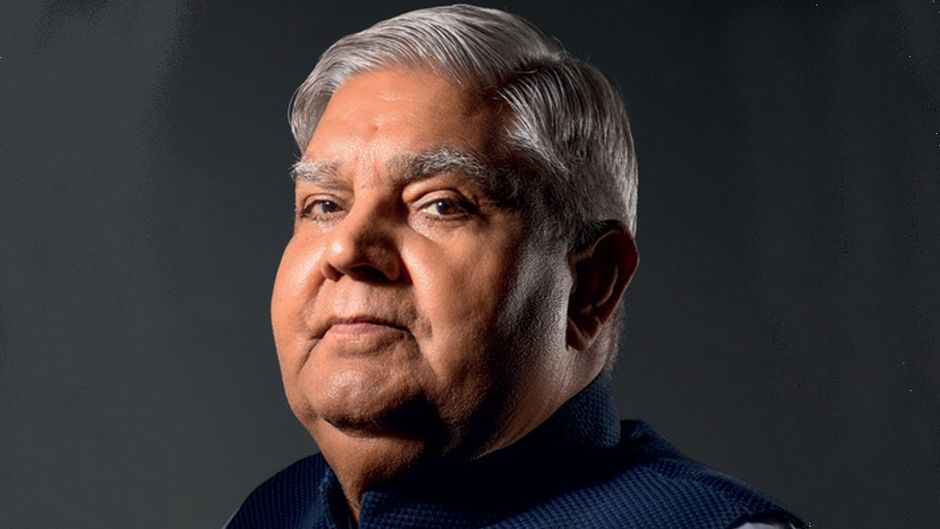

भारत के राजनैतिक इतिहास में कम ही इस्तीफों ने इतने कौतूहल और कयासों को जन्म दिया होगा जितना 21 जुलाई की रात को उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ की अचानक विदाई ने दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में 74 वर्षीय धनखड़ ने सेहत से जुड़े कारणों का हवाला दिया जबकि नई दिल्ली की ऊंचे दांव वाली राजनैतिक रंगभूमि में कोई भी इस बहाने को मानने के लिए तैयार नहीं.

हां, धनखड़ इस साल एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए थे. वे दिल के इलाज और एंजियोप्लास्टी के लिए एम्स भी गए थे. पर अगर स्वास्थ्य ही वाकई उनकी सबसे बड़ी चिंता थी तो आजमाई हुई अक्लमंदी यही कहती है कि धनखड़ ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पद छोड़ना चुना होता, ताकि बदलाव सुचारु ढंग से हो पाता. इसके बजाए उन्होंने सबसे ज्यादा संभव व्यवधान डालने वाला पल चुना: सत्र का बिल्कुल पहला ही दिन, जब उनके सभापतित्व में चलने वाले ऊपरी सदन को ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में मतदाता सूचियों के विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण समेत कई विवादास्पद मुद्दों से निबटना था. समय के इसी चुनाव ने गरिमामयी विदाई हो सकने वाली एक घटना को राजनैतिक भूचाल में बदल दिया.

यह समझने के लिए 21 जुलाई की घटनाएं दिलचस्प अध्ययन का विषय हो सकती हैं कि लुटियन्स की दिल्ली में राजनैतिक किस्मत कितनी तेजी से पलट सकती है. धनखड़ ने दिन की शुरुआत अपने जाने-पहचाने जोश के साथ राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करते हुए की. सबसे खास बात यह कि उपराष्ट्रपति के दफ्तर ने शाम 4 बजे आगामी दिनों के उनके आधिकारिक कार्यक्रम जारी किए, जिनमें 23 जुलाई को उनकी जयपुर की प्रस्तावित यात्रा भी शामिल थी. रात 9.25 बजे उनका इस्तीफा एक्स पर सार्वजनिक कर दिया गया. साफ है कि इन्हीं घंटों के बीच कुछ न कुछ तो हुआ था.

बहुतेरे सूत्र इन बेहद अहम घंटों के दौरान एक के बाद एक घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं जिन्होंने राजनैतिक समीकरण को बुनियादी तौर पर बदल दिया. धनखड़ का रात 9 बजे के आसपास किसी पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम के बिना अचानक राष्ट्रपति भवन जाना और महज 25 मिनट बाद उनके इस्तीफे का ऐलान इशारा करता है कि फैसला सावधानीपूर्वक सोच-समझकर नहीं बल्कि तात्कालिक दबाव में किया गया था.

तात्कालिक वजह

धनखड़ ने 21 जुलाई को कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की दोपहर की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दूसरों के अलावा भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए. उन्होंने शाम 4.30 बजे दोबारा मिलने का फैसला किया. भीतर ही भीतर पक रहे संकट का सबसे साफ संकेत उस वक्त सामने आया जब दोबारा बुलाई गई बीएसी की बैठक में दो चौंकाने वाली गैरमौजूदगियां दिखाई दीं—इस बैठक में न तो नड्डा आए और न ही रिजिजू, और सरकार की नुमाइंदगी का काम कनिष्ठ मंत्री एल. मुरुगन पर छोड़ दिया गया.

नियम-कायदों और मर्यादा के पक्के माने जाने वाले उपराष्ट्रपति के लिए यह गैरमौजूदगी, खासकर जब उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बताया भी नहीं गया था, कामकाज के संचालन में टकराव से कहीं ज्यादा थी. बाद में नड्डा ने दावा किया कि उन्होंने 'बेहद अहम संसदीय कार्य' में अपनी व्यस्तता के बारे में धनखड़ के दफ्तर को इत्तला दे दी थी, लेकिन धनखड़ को संतुष्ट करने के लिए यह सफाई शायद काफी नहीं थी. क्या बीएसी की इस बैठक में गैरमौजूदगी सरकार की तरफ से परोक्ष संदेश था? कुछ अंदरूनी लोग इसका जवाब हां में देते हैं. गूढ़ और शायद रूखा संकेत कि धनखड़ प्रधानमंत्री का विश्वास खो चुके हैं.

इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को धनखड़ ने जिस तरह संभाला, वह सरकार की नाराजगी की मुख्य वजह लगता है. न्यायमूर्ति वर्मा वही जज हैं जिनके आवास पर दिल्ली हाइकोर्ट में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिले थे. सरकार ने बड़े एहतियात से न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए अपना प्रस्ताव तैयार किया था, जिसके लिए विभिन्न पार्टियों के 100 सांसदों के दस्तखत भी करवा लिए गए थे. यह दोपहर के आसपास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को मिल गया था. इस रणनीति से सत्तारूढ़ पार्टी प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखते हुए न्यायिक जवाबदेही के मामले में अगुआई करने का दावा कर पाती. मगर राज्यसभा में भाजपा के एक भी सदस्य के हस्ताक्षर के बिना केवल विपक्षी सांसदों के दस्तखत वाला ऐसा ही प्रस्ताव मिलने की धनखड़ की घोषणा ने इस नैरेटिव को कारगर ढंग से हाइजैक कर लिया.

यह पूरी तरह समझने के लिए कि धनखड़ का प्रक्रियागत कदम इतना भड़काऊ क्यों साबित हुआ, भारत में न्यायिक महाभियोग के पेचीदा तंत्र को समझना बेहद जरूर है. संविधान में व्यवस्था है कि जजों को केवल 'सिद्ध कदाचरण या अक्षमता' के आधार पर संसद के दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव के जरिए ही हटाया जा सकता है. 1968 के न्यायाधीश जांच अधिनियम में यह प्रक्रिया विस्तार से बताई गई है.

महाभियोग प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद हस्ताक्षरित नोटिस दें. स्वीकृत होने के बाद प्रस्ताव प्राप्त करने वाले सदन के पीठासीन अधिकारी तीन सदस्यों की समिति गठित करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाइकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं. यह समिति जांच करती है, आरोप तय करती है, और निष्कर्ष प्रस्तुत करती है. अगर कदाचरण या अक्षमता सिद्ध हो जाती है तो संसद के दोनों सदनों को दो तरह के बहुमत—कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई—से प्रस्ताव पारित करना होता है. अगर एक सदन इस जरूरी बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो यह स्वीकृति के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है.

बेहद अहम बात: जो पीठासीन अधिकारी पहले प्रस्ताव स्वीकार करता है, वह समिति के गठन पर नियंत्रण हासिल कर लेता है. अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक ही दिन एक ही प्रस्ताव के नोटिस मिलते हैं, तो समिति तभी बनाई जाएगी जब दोनों सदन प्रस्ताव स्वीकार करेंगे. दोनों सदनों के इसे स्वीकार कर लेने पर समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति संयुक्त रूप से करेंगे. उसी दिन धनखड़ की तरफ से विपक्ष के प्रस्ताव का उल्लेख इस तरह न केवल एक प्रक्रियागत फैसला था बल्कि सत्ता के खेल का वह पांसा भी था जिसने सरकार के सोचे-समझे तरीके को सीधे चुनौती दे डाली. पेशे से वकील और मौजूं वक्त की गहरी समझ रखने वाले धनखड़ ने समिति के सदस्यों के चयन का अधिकार हड़पना चाहा.

धीरे-धीरे बढ़ती दूरी

विपक्ष की आवाजों को जगह देने की यह तत्परता दिसंबर 2024 से ही बढ़ रही थी, जब इंडिया गुट ने धनखड़ के खिलाफ अभूतपूर्व अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि उपसभापति हरिवंश सिंह ने यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था, लेकिन यह सरकार और विपक्ष दोनों के साथ धनखड़ के रिश्तों में निर्णायक मोड़ का सबब मालूम देता है. इससे पहले धनखड़ ने 21 जुलाई को सरकार से मशविरा किए बिना एकतरफा ढंग से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय आवंटित कर दिया. इसने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस सैन्य कार्रवाई से सरकार के निबटने के तरीके की विस्तृत और बेरोकटोक आलोचना का मौका दे दिया है.

यह सब भले ही तात्कालिक वजह रहा हो, लेकिन तनाव भीतर ही भीतर पनप रहा था. महीनों से सरकार के साथ उपराष्ट्रपति के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे. वे उस लकीर पर चलने लगे थे जो स्वतंत्र तौर-तरीकों के बहुत करीब और महज मतभेद से बहुत दूर थी. न्यायपालिका पर धनखड़ के लगातार बढ़ते तीखे हमले उस सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने लगे थे जो भारत की अदालतों के साथ अपने पेचीदा रिश्तों को संभालने का जतन कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल को ''लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एटमी मिसाइल'' करार देना और कॉलेजियम प्रणाली की उनकी तरफ से लगातार की जा रही आलोचना को ऐसे अतिक्रमण की तरह देखा गया जिसने सरकार की व्यापक न्यायिक रणनीति को संभावित खतरे में डाल दिया.

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार ने शायद गुणा-भाग लगाया हो कि धनखड़ की बलि देकर उसे उस न्यायपालिका से रिश्ते सुधारने में मदद मिल सकती है जो कार्यपालिका की तरफ से अतिक्रमण को लेकर पहले ही संदेह से भरी है. धनखड़ कहीं ज्यादा बड़े सांस्थानिक लेनदेन में गौण सहायक बन गए.

बाद में जो ठंडापन देखने को मिला, वह इस राजनैतिक तलाक के कटुतापूर्ण स्वरूप के बारे में बहुत कुछ कहता है. प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया 15 घंटे बाद आई, जब छोटे-से और रूखे ट्वीट में उन्होंने धनखड़ के 'अच्छे स्वास्थ्य' की कामना की और जिसमें रुखसत हो रहे गणमान्य की भूरि-भूरि प्रशंसा का न होना साफ दिखाई दे रहा था. जिस शख्स की कभी मोदी ने 'किसानपुत्र' और 'प्रेरणादायक' कहकर जय-जयकार की थी, उसे ऐसी विदाई मिली जो संवैधानिक प्रमुख के बजाए किसी बर्खास्त कर्मचारी पर ज्यादा फबती. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि किसी विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया गया. 21 जुलाई की रात अपना इस्तीफा सौंपने के तत्काल बाद और यहां तक कि उसके औपचारिक रूप से स्वीकार होने से पहले ही उनके सामान समेटना शुरू करने की खबरें बताती हैं कि उनके मन में पुनर्वास को लेकर कोई भ्रम नहीं था.

इस्तीफे के निहितार्थ

धनखड़ के इस्तीफे के निहितार्थ निजी राजनैतिक तकदीर से कहीं आगे जाते हैं. यह पहली नजीर है जब किसी उपराष्ट्रपति को उसी सरकार ने पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जिसने उन्हें पद पर बैठाया था. यह संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता के लिए परेशान करने वाली नजीर कायम करता है. भारत के संसदीय लोकतंत्र में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद भी राजनैतिक नाराजगी के कुंद आघात से अछूता नहीं है. यह इस बात की भी याद दिलाता है कि विचाराधारा के लिहाज से मेल खाने वाले शख्स से भी पिंड छुड़ाया जा सकता है अगर उसका व्यवहार अनुमान से बाहर हो जाए. धनखड़ का पतन सेहत को लेकर नहीं था. यह सत्ता की ताकत को लेकर था, और यह भी कि अंतत: कौन उसका इस्तेमाल करता है. उन्होंने उस प्रधानमंत्री की सहनशीलता को आंकने में गलती की, जिसकी शैली में आंतरिक मतभेद के लिए कम ही गुंजाइश है.

विपक्ष के लिए धनखड़ का हश्र अंदेशों के सही साबित होने के साथ चिंता का भी सबब है. जिस शख्स के खिलाफ कभी उन्होंने अत्यधिक दलीय पक्षपात की वजह से महाभियोग लाने की कोशिश की थी, उसका पतन अंतत: स्वतंत्रता दिखाने के लिए हुआ. यह ऐसा विरोधाभास है जो मौजूदा भारत में सांस्थानिक राजनीति की जटिलता को प्रमुखता से सामने लाता है.

खाली हुए पद ने अब तत्काल राजनैतिक अवसर पैदा कर दिया है. बिहार चुनाव जब सिर पर मंडरा रहा है, गठबंधन के सहयोगियों को जगह देने या जातिगत समीकरणों में संतुलन साधने के लिए उपराष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल करने को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं. यह संवैधानिक पद इस तरह गठबंधन की साज-संभाल के महाखेल का एक और मोहरा बन गया है.

महंगी पड़ गई बेजा जल्दबाजी

राज्यसभा के सभापति के तौर पर धनखड़ ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार किया. यह तब जबकि सरकार ने लोकसभा में समानांतर प्रस्ताव पेश कर दिया था. इससे उन्होंने भाजपा का सोचा-समझा नैरेटिव हाइजैक कर लिया

> जज को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के मुताबिक होती है

> जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में 'सिद्ध कदाचरण या अक्षमता' का हवाला देकर लाया जा सकता है

> प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों को नोटिस पर दस्तखत कर उसे स्पीकर को सौंपना होता है, या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों को ऐसा ही करके सभापति को सौंपना होता है

> प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति (जो इस पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव पहले किसे मिला) आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाइकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं. अगर यह एक ही दिन दोनों सदनों को मिलता है तो दोनों प्रमुख मिलकर समिति का गठन करते हैं

> इस तरह लोकसभा में मिलने के दिन ही प्रस्ताव का जिक्र करके धनखड़ ने समिति के गठन में अपनी भूमिका तय करने की कोशिश की

> जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या सभापति को सौंपती है. अगर जज दोषी पाया जाता है, तो प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा और मतदान होता है

> प्रस्ताव तभी पारित होता है जब संसद के दोनों सदनों में वह दो तरह के बहुमत—कुल सदस्यों के आधे से ज्यादा और मौजूद तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई—से स्वीकृत किया जाए

> दोनों सदनों से पारित होने पर प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जो पदच्युत करने का आदेश जारी करते हैं

> क्या कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में गैरमौजूदगी सरकार की तरफ से परोक्ष संदेश था? कुछ अंदरूनी लोगों का मानना है कि हां, बिल्कुल.

> मोदी का एकमात्र ट्वीट 15 घंटे बाद आया वह भी छोटा और रूखा-सा. ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि किसी विदाई समारोह का आयोजन नहीं किया गया.